[서은송의 어둠의경로]

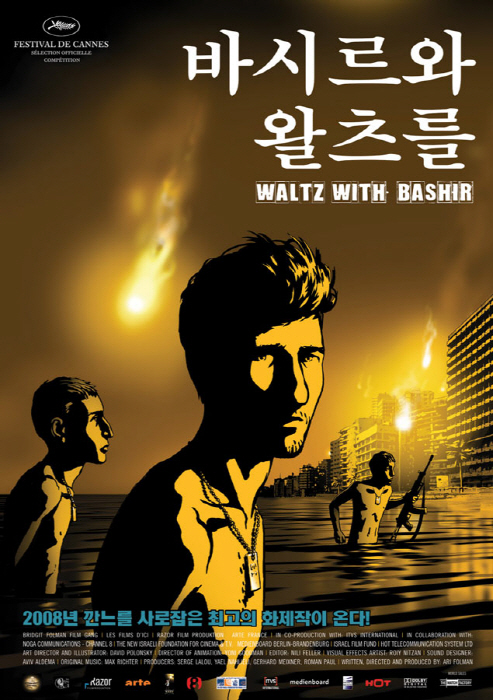

[오피니언타임스=서은송] 애니메이션 <바시르와 왈츠를>은 기억과 망각의 이중무다. 1982년 레바논 팔레스타인 난민촌 사브라와 샤틸라 두 지역에서 일어났던 대학살의 기억을 독특한 방식으로 풀어내는데, 흥미롭게도 이 기억에 관한 영화는 감독 아리 폴만 개인의 망각에 대한 경험에서 출발한다. 그는 당시 레바논에 주둔한 이스라엘군 중 한명으로 그곳에서 벌어진 많은 참사를 목격했다. 하지만 25년이 지난 어느 날 돌아보니 자신의 기억이 무의식적으로 머릿속에서 지워져 있음을 알게 된다. 아리 폴만은 이 이상한 경험을 영화로 만들기로 했다.

레바논의 강성 기독교도인 팔랑헤 민병대가 사브라와 샤틸라에서 어린아이, 노인 가리지 않고 무슬림을 학살하고 있을 당시 몇백미터를 사이에 두고 그 광경을 지켜본 영화 속 주인공 ‘나’. 25년이 지난 어느 날 그는 친구의 꿈 이야기를 듣는다. 레바논의 한 마을에 진입하기 위해 죽였던 26마리의 개에게 쫓기는 악몽을 자주 꾼다는 것이다. 그 이야기를 듣던 ‘나’는 갑자기 무언가를 깨닫는다. 친구와 다르게 그 자신에게는 그때의 일이 상처로 남아 있기는커녕 기억상실증에 걸린 것처럼 사라져버렸다는 사실이다. 어떻게 그때의 일을 잊을 수 있을까. 왜 그런 거대한 망각의 늪이 내 머릿속을 차지했을까. 나는 무엇을 보았으며 무엇을 잊은 것일까. 영화감독이자 주인공인 아리 폴만은 마침내 레바논에 함께 있었던 자신의 동료와 그 밖의 증언자, 조언자 등을 찾아나선다. 나의 기억을 찾아 떠나는 여행은 그렇게 시작된다.

영화의 대사처럼 기억은 살아있는 것이며 항상 변하는 것이고 사람들의 편리에 따라 쉽게 조작된다. 그들은 그날 특별한 사건을 경험했지만 기억이 그 사실을 부정한다. 영화는 1982년 레바논에서 일어난 비극적인 사건에 동조한 이스라엘 병사들의 경험을 바탕으로, 하나의 전쟁에 대한 작은 목소리에서 모든 전쟁에 대한 굵직한 웅변으로 전환된다. 이스라엘의 대표적인 다큐멘터리 감독 아리 폴먼은 자전적인 체험을 바탕으로 4년에 걸쳐 이 작품을 완성했다고 한다.

세상에서 가장 슬픈 왈츠였다. 머리부터 발 끝가지 ‘아픔’이라는 감정을 담은 채, 춤으로 분출시키는 사격수의 모습은 정말 인상적이었다. 전쟁영화하면 대게 전쟁을 통해 받는 피해의 모습이나 피해자들에게 초점을 맞춘 영화들이 많다. 하지만 이 다큐는 특별했다. 전쟁을 통해 피해를 받은 사람이 아니라, 전쟁에 참여하여 무차별 학살에 참여했던 군인의 이야기를 써내고 있었다. 주인공의 잊어버린 기억을 찾아가는 과정 속에서 전쟁의 참혹한 모습을 그려내고 있었다.

구성 방식도 굉장히 신선했다. 다큐멘터리를 애니메이션 방식으로 풀어내 기억을 찾아가는 내면의 갈등을 적절히 표현했다. 이는 관객들이 작품에 흥미를 갖고 빠져들게 만들었다. 특히 사람들의 감정선을 더욱 냉소적으로 그려냄으로써 전쟁 영화의 단면적 모습만이 아니라, 그 너머에 숨은 양면성을 함께 엿볼 수 있도록 이끌었다.

아리 폴만은 본래 다큐멘터리 감독이었으나 이 작품은 처음 구상했을 때부터 애니메이션만을 염두에 두고 있었다고 한다. 그 이유는 개를 총으로 쏴 죽였던 것을 비롯해 자신에게 끔찍한 장면들을 실사로 촬영할 수 없었다는 현실적 문제와 함께 몇몇 상상과 꿈 같은 장면들을 실사로 구현하기 어려웠기 때문이다.

엔딩 장면의 엄청난 반전 역시 눈길을 끈다. 영화는 줄곧 애니메이션으로 “당신은 실화를 바탕으로 한 애니메이션을 보고있습니다”라는 감정을 느끼게 해주다, 마지막에 실제 현실에서 찍은 사진들과 영상을 보여주었을 때 망치로 얻어맞은 듯한 충격을 받았다. 지금껏 보았던 영화가 연출된 것이 아니라 실제로 일어난 사건이란 걸 알았을 때 느낀 강렬함이란. 다른 어떤 다큐나 극적인 영화보다 더 크게 다가올 수 밖에 없었던 환상적인 구성이 돋보였다.

‘바시르와 왈츠를’은 전쟁의 참혹한 실상을 담담히 풀어낸다. 주인공의 시선을 따라가다 보면 전쟁에 가려진 진실들과 가해자의 속삭임을 가까이서 느낄 수 있다. 가장 안타까운 부분은 죄를 기억하지 못했던 자가 역설적인 증언을 하는 대목이었다. 그 속에서 수면 밖으로 떠오르는 진실과 엇갈린 마음들이 너무나도 덤덤해서 더욱 아리게 다가왔다. 무엇보다도 과연 영화를 보고 있는 나 또한 가공의 기억들 속에서 살아가는 것은 아닌가에 대한 의문이 들게 했다.

영화 속 주인공은 사실 그 대학살에 직접적으로 참여하지는 않았지만, 국가가 대신 치러줄 살인을 위해 계속해서 조명탄을 쏘는 사람이었다. 그에 대한 무의식적인 죄책감이 자신의 기억을 없앴다는 것을 관객들에게 이야기한다. 조작된 기억이라는 두터운 막을 찢고 기억의 상처를 마주한다. 그의 상흔은, 곧 인간의 상흔이자 관객의 상흔이기도 하다.

영화가 끝나고 어느 정도 몽환적이었던 시야가 밝아져, 이 영화에 대한 감정들을 서서히 파헤칠 수 있는 상태가 되었을 때, ‘레바논 내전’에 대해 많은 정보를 찾고 기사를 통해 실제의 모습을 볼 수 있었다. 그리고 이스라엘 군인들을 동정과 연민의 모습으로 보는 것은 아닌 것 같다고 생각했다. 물론, 그들이 학살자는 아니지만 결국은 학살자의 명령에 방조한 침략자이며 살인자이기 때문이다.

영화의 영상미, 표현력, 구성방식 등은 뛰어났지만 그렇다고 해서 이스라엘의 죄를 덮을 수는 없다. 그들이 설사 안타까워하고 죄책감에 시달리며 한 없이 인간적이라 하더라도 레바논 총 인구의 3분의 2를 죽인 사실은 변하지 않으며, 가히 용서될 수 없는 것이 현실이다. 영화 속에서 그들의 이러한 모습들은 아름답고 먹먹하게 그려졌지만, 책임을 져야하는 부분은 단 한군데에서도 언급되지 않았다.

이스라엘 미화라기보다는 ‘모호함’이 꼭 책임의식을 회피하고 있는 듯한 느낌을 주었다. 내게는 가장 신선하면서도 충격적인 다큐였기에 감독에 대한 찬양을 하고 싶었었다. 하지만 영화 속 사실 밖, 현존하는 사실을 마주쳤을 때 “감독은 왜, 정작 중요하게 다뤄야할 책임의식에 대한 반성이나 생각은 다루지 않았는가”에 대한 생각이 자꾸만 맴돌았다. 왠지 모를 미미한 아쉬움이 켜켜이 쌓여간 작품이었다.

서은송

2016 서울시 청소년의회 의장, 인권위원회 위원

2016년부터 현, 서울시 청소년 명예시장

뭇별마냥 흩날리는 문자의 굶주림 속에서 말 한 방울 쉽게 흘려내지 못해, 오늘도 글을 씁니다.

| 오피니언타임스은 다양한 의견과 자유로운 논쟁이 오고가는 열린 광장입니다. 본 칼럼은 필자 개인 의견으로 본지 편집방향과 일치하지 않을 수 있습니다. |

본 칼럼은 필자 개인 의견으로 본지 편집방향과 일치하지 않을 수 있습니다.

반론(nongaek34567@daum.net)도 보장합니다.