[2019 오피니언타임스 청년칼럼공모전 수상작]

[오피니언타임스=허서정] 만개한 벚꽃이 흡사 짧은 꿈이었던 양 모두 지고 없을 무렵, 오래된 친구와 대학로를 걸었다. 거리는 한산했고 이따금 부는 바람에 봄 냄새가 섞여들었다. 나는 기대도 설렘도 없이 낯선 풍경들을 눈에 담았다. 스물다섯 번째 4월이었다.

함께 걷고 있었지만 우리 둘의 온도차는 남달랐다. 나는 쏜살같이 흐르는 내 이십대 앞에 속수무책이었고 좀처럼 좁혀지지 않는 현실과 오래된 꿈 사이 간극을 어쩌지 못해 헤매던 와중이었으며 습관적인 무력감에 허덕이고 있었다. 동굴 같은 어둠을 먼저 빠져나가 손을 내민 건 친구였다. 혜화역 3번 출구를 지나 마로니에공원 부근에서 길을 건넜다.

‘Since 1956 학림’

허름한 건물 2층에 매달린 간판이 보였다. 좁고 긴 여남은 개의 계단은 낡아서 삐걱거렸다. 출입문은 얼마나 손때를 탔는지 칠이 벗겨져 반들반들했다. 문득 마음이 편안해진다.

1956년에 개업한 학림다방은 60년을 넘게 이어오고 있는 가게다. 서울대학교가 관악 캠퍼스로 이전하기 전까지는 ‘문리대 제25강의실’이라는 별칭이 붙을 만큼 대학생과 젊은 지식인들로 붐볐다고 한다. 뿐만 아니라 시인과 소설가를 비롯하여 음악, 미술, 연극 등 문화 예술계 인사들의 사랑방 역할도 톡톡히 해내고 있다. 1981년 학림사건의 배경이 된 장소이자 ‘별에서 온 그대’, ‘응답하라 1988’ 등의 촬영지로 유명해졌으며 2014년에는 서울특별시로부터 서울 미래유산으로 지정되었다.

영구 보존구역이 된 예순 살의 다방에 갓 블렌딩한 커피 향과 클래식 음악, 그리고 웅성거리는 얘깃소리가 한데 어우러졌다. 우리는 운 좋게도 창가 자리에 앉을 수가 있었다. 이곳 전통의 명물로 알려진 비엔나커피와 레몬차를 한 잔씩 시키는데 친구 녀석이 가방 속에서 무언가를 주섬주섬 꺼냈다. 갈색 잉크가 담긴 병과 펜촉을 끼운 만년필이었다. 두 장 붙여 빳빳한 켄트지도 챙겨 왔다. 뭐냐는 내 눈빛에 그는 미리 알면 노잼이라며 물건들을 저만큼 한쪽으로 치웠다. 이내 서로 약속이나 한 듯 그간의 신변잡기를 탈탈 털어놓았다.

친구는 나보다 다섯 살이 어렸다. 그러나 창작이라는 공동의 인생 목표를 갖고 있고 대화 코드가 맞는데 나이 장벽이란 있을 수가 없었다. 미대를 목표로 입시미술에 뛰어들었으나 정시 3군 중 보험으로 넣었던 다군 서울 모 대학의 영화과에서만 합격 통지를 받았다. 벼락치기로도 늘 좋은 성적을 거머쥐었고 토론을 즐기는 데다 언변도 뛰어나 학교 안팎으로 이름을 날렸던 그에겐 생애 최초의 실패였다.

첫 만남의 기억은 이제는 흐릿하지만 대략 각자의 인생행로를 이야기하다 가까워졌을 것이다. 무릇 친밀해진 후에도 남의 성공을 자기 일같이 기뻐하기란 쉬운 일이 아니다. 따라서 어떤 실패와 좌절의 경험을 얼마나 거쳤는가가 만난 지 얼마 안 된 우리 사이의 최대공약수였다.

그런데 그를 알면 알수록 이상한 열패감이 고개를 들었다. 입시가 전부는 아니지만, 전부가 아니고선 안 된다는 듯 열광하는 대한민국에서 학과를 타협해 진학했다. 노력을 배신한 그림을 버릴 수도 있었는데 내가 보기에 그는 붓을 들고 있을 때 가장 빛나고 즐거워 보였다. 성공철학 서적에서 튀어나온 듯 모범적인 삶의 태도를 두고 질문했다. 어떻게 그럴 수 있냐고. 그의 대답은 김이 샐 만큼 심플했다.

“좋으니까 계속할 수밖에 없어”

별거 아닌 말에 왜 그토록 마음이 콕콕 찔렸는지. 보기 드물게 줏대 있는 친구에 비해 나는 보편의 대명사였다. 적당히, 중간만 가는 게 가장 어려운 법이라는데 하필 그걸 제일 잘했다. 저 대답의 핵심은 ‘좋다’와 ‘한다’였다. 생각해보니 나는 글을 좋아한다고 말‘만’ 했고 늘 쓰지 않았다. 여느 때처럼 이야기를 나누고 집으로 돌아와 유튜브를 뒤적였다. 다음 동영상 자동재생 기능으로 넘어간 화면에 이런 제목이 떠올랐다: ‘The other Pair’(short film).

사 분짜리 단편영화에서 눈을 뗄 수가 없었다. 너무 재미있어서? 아니, 질투와 부러움에 대해 말하고 있어서였다. 둘 다 상대가 나보다 더 나은 것을 가졌을 때의 감정인데 왜 다른 이름을 갖고 있을까. 차이는 공존의 존재여부다. 전자는 상대와 나의 공존을 허락하지 않는다. 같이 잘되지 못할 바에는 함께 망하자는 것이다. 그래서 남의 불행은 나의 행복이 된다. 내가 가진 것은 부러움이 아니라 질투라는 사실을 인정해야만 했다. 무참한 기분이었다.

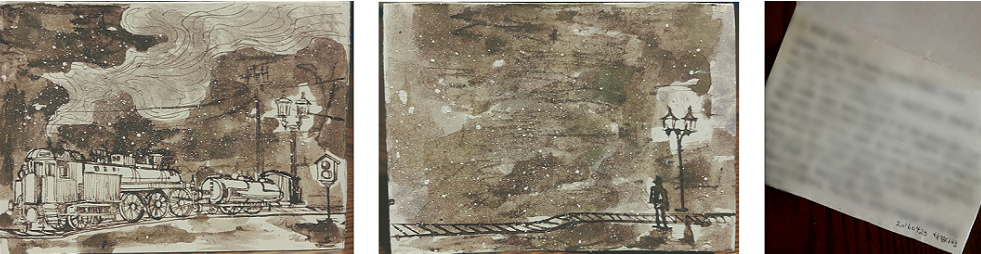

회상은 이어졌다. 테이블 맞은편이 너무 조용해 슬쩍 건너다보니 이 친구, 그림을 그리는 중이다. 아까 본 켄트지는 한번 접는 카드 크기로 깔끔하게 오려졌고 그 중 한쪽 면에는 이미 완성된 그림이 있었다. 눈 내리는 겨울밤의 기차역이다.

미리 알면 재미없다는 그의 말이 생각나 모른 척 창가로 눈길을 던졌다. 들어올 때 환했던 바깥은 그새 어둠이 내렸다. 풍경은 그대로인데 짙어진 하늘의 색이 시간을 말해줬다. 그때였다. 사각사각, 글을 몇 자 적고 후후 불어 말린 수제 카드가 내 앞으로 밀어졌다. 친구가 좀 민망한 듯 코끝을 문지르며 인사를 차렸다. 생일 축하해.

노란 조명이 은은한 봄날의 다방에는 아직도 사람이 많았다. 내 일이 잘 풀리지 않을 때, 마냥 구석으로 기어들고 싶은 순간, 담담하면서도 한결같은 열정으로 말없이 응원을 보내는 친구에 대한 마음을 말로 전달하자니 낯이 간지러워 그 모든 것을 고맙다는 한 마디로 대신했다. 배움에 나이가 대수인가. 연배와 신분을 넘어 의기투합했던 옛 선현들처럼 오래도록 글과 그림을 나누는 사이로 남을 수 있기를 바라본다. 그의 생일엔 짧은 이야기 하나라도 써줄 생각이다. 아직 말은 안 했지만.

본 칼럼은 필자 개인 의견으로 본지 편집방향과 일치하지 않을 수 있습니다.

반론(nongaek34567@daum.net)도 보장합니다.