[2019 오피니언타임스 청년칼럼공모전 수상작]

첫 만남은

『칼의 노래』였다. ‘버려진 섬마다 꽃이 피었다’로 책머리가 시작했다. 문장이 아름답다. 『남한산성』으로 향했다. 담백하게 다가와 무겁게 읽혔다. 눈길이 갔다. 그의 글은 새로운 경험이었다.

그는 묘사에 능하다. 인물의 감정과 행동, 시·공간 배경을 설명하지 않는다. 그려낼 뿐이다. 조선 군사 5천이 진주성에서 몰살됐다는 전보를 접한 이순신을 그는 『칼의 노래』에서 이렇게 묘사한다. ‘진주성이 깨졌다. 닭 한 마리 돼지 한 마리 남지 않았다. 나는 밤새 혼자 앉아 있었다. 아침에 바람이 불었다’ 형용사 하나 없음에도 생생하다.

그는 단문을 즐긴다. 형용사와 부사를 아끼고 호흡을 짧게 가져간다. 문장 속 군더더기를 빼기 위함이다. 언젠가 ‘주술 관계만으로 글을 쓰고 싶다’고 고백했던 그다. 그는 단어 하나도 허투루 고르지 않는다. ‘이’와 ‘은’을 두고 며칠 밤낮을 고민한 일문(逸聞)은 유명하다. 그렇게 그는 글을 다듬고 문장을 벼린다.

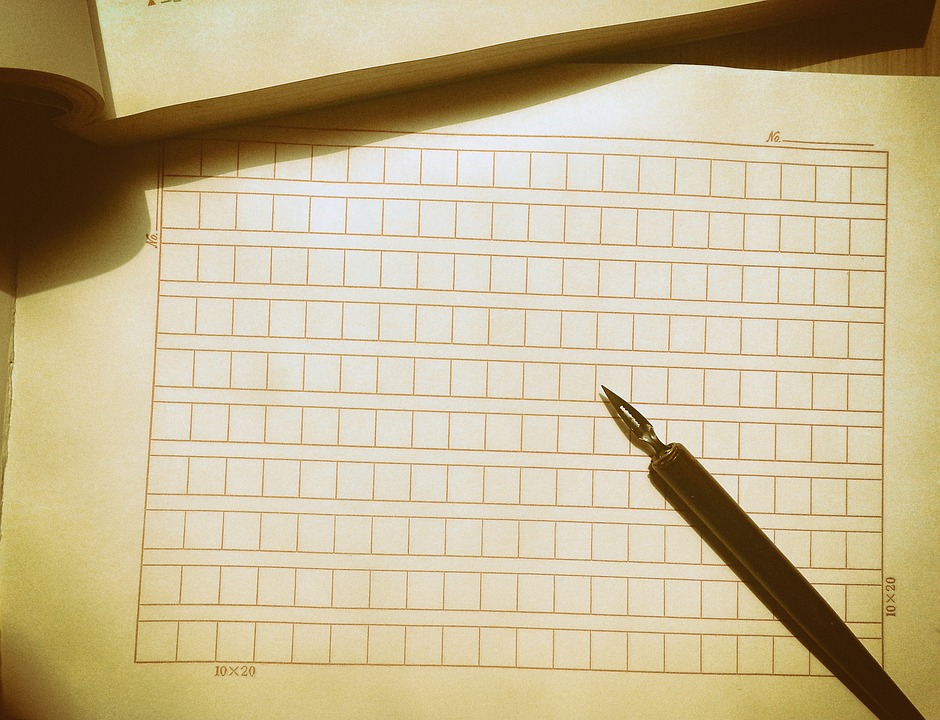

그는 육필 원고를 고집한다. 타자기를 문명의 이기(利器)라 부르지만 연필 없이 글 한 줄 쓰지 못한다. 제 몸과 맞지 않은 탓이다. 그는 소설을 쓰기 전 많은 곳을 다닌다고 말했다. 어느 봄 영산강 지류 드들강(江)에서, 한겨울 함박눈 내린 지리산에서, 몽당연필로 원고지에, 그는 꾹꾹 내려 적었을 테다.

그를 흠모했다. 그리고 닮고 싶었다. 무언가를 닮는 것은 새로움을 몸에 익히는 일이다. 필사를 거듭했다. 종이를 연이어 넘겼고 만년필 잉크를 반복해서 채웠다. 『공터에서』를 거쳐 『라면을 끓이며』에 이르렀을 즈음, 문장에서 어렴풋이 그의 냄새를 느꼈다.

『언니의 폐경』은

그가 쓴 다작(多作) 중 하나다. 지난 2005년 황순원 문학상 수상작이기도 하다. 주인공은 50대 두 자매다.

작중, 언니가 “뜨거워. 몸속에서 밀려 나와”라며 생리를 시작한다. 많은 양을 한 번에 흘렸나 보다. 속옷 옆으로 피가 비어져 나왔다. 피는 허벅지까지 묻어 있었다. 동생은 손톱깎이에 달린 작은 칼을 꺼내 언니의 속옷을 자르고 생리대로 생리혈을 닦는다. 그때 동생은 언니에게서 비릿한 물고기 냄새를 맡는다.

자잘한 오류는 차치해도, 어색한 건 매한가지다. 생리는 뜨겁게 밀려 나오지 않는다. 생리대는 휴지가 아니다. 속옷에 붙여 사용한다. 패드가 있는 이유다.

그는 “여성의 몸을 잘 알지 못한다”고 해명한다. 공허하다. 칠순을 넘긴 그는 아내와 딸이 있다. 분명 아내는 폐경을, 딸은 달거리를 했을 테다. 생리와 생리대가 그에게 생소할 이유는 없다.

또 그는 “여자를 인격체로 묘사하는 데 서투르다”고 말한다. 난해하다. 집필을 위해 소방관 기출문제집부터 의과대학 교재까지 독파한 그다. 그는 누구보다 현실과 맞닿은 글을 쓴다. 그런데 서투르다니, 작가로서 직무유기다.

그가 그려낸 여성은 성(性)에 충실하다. 젖가슴이 봉긋하거나 가랑이 사이로 젓국 냄새를 풍긴다. 『칼의 노래』 속 ‘여진’이 그랬고, 『공터에서』의 ‘여자들’이 그랬다.

경험하지 못한 세계를 말할 때 필요한 것은 용기가 아니다. 관심이다. 그의 글엔 관심이 없다. 관심이 없으니 관찰도, 경청도 없다. 그럼에도 그가 쓴 문장에는 자신감이 배어 있다. 오만하다. 남성 작가가 그린 여성의 삶이 이렇다. 그는 지금도, ‘한국 문학의 벼락같은 축복’이라 불린다.

“다음 생에는 글을 쓰지 않겠다”는 그에게, 글은 목숨이다. 그는 글에 목숨을 걸었고, 내 글은 그를 향해 있었다. 하지만 나는 오늘 김훈을 놓는다.

본 칼럼은 필자 개인 의견으로 본지 편집방향과 일치하지 않을 수 있습니다.

반론(nongaek34567@daum.net)도 보장합니다.