[청년발언대]

“네가 알바야? 그걸 왜 니가 치워?”

친구와 간 식당. 자리에서 일어나기 전에 종업원이 옆 테이블을 치우는 모습을 보고 자연스럽게 테이블을 정리했다. 나를 보던 친구는 ‘평소에 알바하는 티 낸다’며 웃었다. 유난 떤다는 의미의 웃음이었다. 글쎄, 그건 그냥 본능이었다. 어떻게든 빨리 적응하고자 눈치의 날을 세우던 시간이 나에게 남긴 본능.

집에 가는 길 내내 친구의 웃음이 마음에 남았다. 그러게, 내가 왜 이렇게 해야 하지? 내 일도 아닌데, 괜한 오지랖 아닌가. 그런데, 왜 내 일이 아닐까. 난 돈을 냈으니까? 내가 낸 돈에는 저 사람의 인건비가 포함되는 거니까. 저 사람은 일 하려고 여기 있는 사람이고 난 손님이니까.

그러다보니 집에 도착했다. 알바 시간이 얼마 남지 않았다. 한 소리 듣지 않기 위해서는 서둘러야 했다.

손님에게 친절히 대하고, 시키는 대로 하고 있다. 마치 기계처럼 말이다. 나는 대답 없이 울리는 차임벨이다. 팔에 감긴 기계가 진동하면 그 테이블로 달려가는 부품이다. 주문한 것들을 가져다 줄 때 테이블에 앉은 사람 중 그 누구도 나를 바라보지 않는 상황도, 내가 여기서는 무생물과 다름 없음을 이해하니 참으로 쉬웠다.

계약된 알바 시간은 총 다섯 시간. 그 시간은 내 인생에 없는 시간이다. 정말 팔아 넘겨버린 시간이다. 퇴근길 머릿속에는 ‘피곤하다’ 네 글자만 남아있다. 매일매일 가슴에 구멍을 안고 돌아오는 느낌이었다. 쓰러지듯 누운 침대에는 폰 화면을 들여다 본다. 거기에는 나의 다섯 시간 보다 비싼 것들이 참 많이 있었고, 그런 생각이 들면 내 입에서 마치 쇠막대가 들어있는 것 같은 껄끄러움이 내 몸을 채웠다.

일의 다른 이름은 만남일지도 모르는데

다른 이야기. 주유소에서 알바를 한 일이 있다. 나를 힘들게 했던 것은 무작정 싸게 해달라고 딴지를 거는 사람도 아니었다. 매서웠던 겨울 바람보다 정말 힘이 쭉 빠지게 만든 것은 아무 말 없이 다섯 손가락을 쫙 펴 보이는 그런 사람들이었다. 주유기에 5만원을 찍으면서 나는 차라리 아무런 감정도 느낄 수 없는 주유기가 되고 싶었다.

알바천국에서 올해 7월에 진행한 설문을 보면 ‘최악의 비매너 손님’은 미친개나 성난 코끼리가 아니라 비인간적인 대우를 하는 사람이었다. ‘카드나 돈을 던지거나 바닥에 두는 손님’을 선택한 사람들이 세명 중 한명이었고, 다섯명 중 한명 정도는 ‘인사했는데 들은 척도 않는 손님’을 꼽았다. 정말 나를 시급 6000원짜리로 만들어버리는 그 사람들 앞에서 나는, 우리는, 아무말도 할 수 없었다.

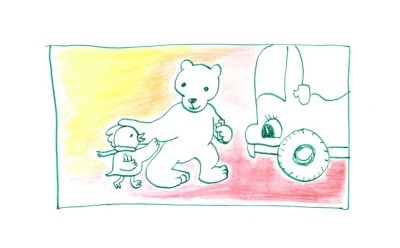

그래도 나를 견디게 했던 것은 이런 것들이었다. 어떤 트럭 운전수 아저씨는 그 높은 운전석에서 한참 날 보시다가 추운데 왜 그러고 서 있냐 툴툴거렸다. 차에 기름이 들어가는 그 시간 동안 내 또래의 자기 아들 이야기를 하거나, 아는 사람 이야기를 늘어놓다 떠나곤 했다.

그런 일이 있으면 정신이 좀 돌아왔다. 지금 내가 바로 여기 있다는 감각이 생겨나고, 뻥 뚫린 마음도 조금은 채워졌다. 사람을 만났다는 느낌이 들었기 때문이다. 그래서 퇴근 후 집까지 먼 길을 걸어가도, 바로 침대에 쓰러져 누워도, 오늘 참 행복했다는 생각을 하며 잠에 들 수 있었다.

주유소에 일한 시간은 술집의 절반도 안된다. 하지만 그 한 달이 내겐 더 기억에 남아 있다. 이 기억을 만들어주고, 그 시간을 내 시간으로 만들어준 것은 내가 만난 사람들이었다.

당신과 눈을 마주치고 싶습니다

모르는 사람이 베푼 친절에 대해 친구와 얘기할 때가 있다. 이를테면 어제 저녁, 버스 손잡이를 잡고 꾸벅꾸벅 졸고 있는 내게 자리를 양보해주신 어떤 아저씨의 이야기와 같은 것들. 괜히 피곤한 티를 낸 것 같기도 하고, 교수님과 비슷한 나이의 어른에게 양보를 받는 게 어쩐지 민망해서 몇 번이고 괜찮다고 말했었지만 아저씨는 그냥 마음이 쓰여서 그렇다는 말과 함께 나를 자리에 앉게 하셨다.

이것은 오지랖이나, 혹은 유난스러움이 절대로 아니다. 그냥 사람이 사람에게 할 수 있는 일들이다. 물론 시급/노동자/계약과 같은 삭막한 언어로 시작된 관계에 그런 것을 기대하는 것이 사치일지도 모르겠다만, 그 사이에도 사람들과의 ‘만남’이 존재했으면 좋겠다. 서로가 같은 시간을 공유하는 지금을 ‘일’ 이라는 건조한 단어로 부르고 싶지 않다.

다만 당신을 만났다고, 나는 그렇게 기억하고 싶다.

한소현

Twenties TimeLine 피처 에디터. 좀 더 잘 살고픈 스무살. 브로콜리를 좋아합니다.

| 오피니언타임스은 다양한 의견과 자유로운 논쟁이 오고가는 열린 광장입니다. 이 글은 트웬티스 타임라인(20timeline.com)과 제휴를 통해 싣는 글로 본지의 편집방향과 일치하지 않을 수 있습니다. |

본 칼럼은 필자 개인 의견으로 본지 편집방향과 일치하지 않을 수 있습니다.

반론(nongaek34567@daum.net)도 보장합니다.