[이명렬의 맹렬시선]

[오피니언타임스=이명렬] 최근 어머니 생신을 맞아 연차를 내고 부산에 다녀왔다. 어머니는 담담히 외할머니가 요양병원에 계신다고 했다. 외할머니는 주민등록증에는 1924년이나 출생신고를 1년 늦게 하셨다고 했으니 올해 96세다. 약주를 좋아하셨다는 외할아버지는 내가 코흘리개 시절 일찍 돌아가셨고, 외할머니는 외삼촌 내외와 함께 사셨다. 작년 여름 손을 잡고 해운대 동백섬 둘레길을 산책할 정도로 할머니는 나이에 비해 정정하셨지만 가을쯤 넘어져 고관절을 다친 이후 걷기가 힘들어지자 치매 증상도 심해졌다고 했다.

어머니는 병원에 들르기 전 마트에 들러 바나나를 한아름 샀다. 요양병원은 주상복합 상가 건물 2층을 활용하는 제법 큰 규모였다. 엘리베이터에서 내리자 병원 특유의 싸한 소독약 냄새와 재스민 방향제 냄새가 밀려왔다. 입원 수속 대기실에는 거동 가능한 환자분들이 나와 TV를 보고 있었다. 사람 수에 비해 이상하리만큼 조용했고 초점 잃은 TV 소리는 웅웅거리며 구석을 날아다녔다.

대기실 너머 병실은 남녀 수용공간이 나뉘어 있었고 외할머니 병실은 가장 안쪽에 있었다. 열린 미닫이문 너머로 10여 개 내외의 침상이 줄을 맞춰 있고 환자들은 저마다의 자세로 누워 있었다. 인기척이 나자 수십 개의 눈동자가 삽시간에 우리를 훑었다. 아는 얼굴이 아니자 몇몇은 체념한 듯 눈길을 거두었고 몇 분은 궁금한 듯 계속 쳐다보았다. 우리가 누구네 가족인지 궁금해하는 듯했다. 병실이 폐장 무렵의 스산한 동물원 우리처럼 느껴졌다. 어디가 안이고 밖인지 모르지만 여러 개의 낯선 시선을 마주하는 건 그리 달가운 경험이 아니었다.

외할머니는 가장 안쪽 자리에 등을 돌리고 멍하니 누워 있었다. 주무시고 계셨는지는 모르겠다. TV도 보이지 않고 창 너머 바깥세상도 보이지 않는 외진 자리였다. 어머니는 익숙한 몸놀림으로 침대 밑 리모컨을 찾아 버튼을 눌렀다. 침대 반이 서서히 접혀 올라왔다. 모질게도 낯선 공간에서 익숙한 외할머니 얼굴이었다. 울컥하는 마음을 부여잡고 반갑게 인사를 했다. 내 이름을 몇 번이나 되뇌었다. 할머니는 잘 기억이 나질 않는 모양인지 빙그레 웃기만 했다.

다행히 어머니는 알아보시는 듯했다. 어머니는 젖은 수건으로 할머니 머리를 감기고 얼굴도 반질반질 닦았다. 유독 할머니 손가락을 하나하나 꼼꼼히 닦았다. 용변을 보고 나서 손으로 만져 손톱 밑에 때가 낀다고 했다. 수건을 몇 차례 헹구고 나서야 간이 목욕이 끝이 났다. 어머니는 바나나를 꺼내 병실에 계신 분들께 하나씩 건네주라고 하셨다. 바나나를 손에 쥔 할머니들이 고맙다는 말과 함께 알 듯 모를 듯한 표정을 짓는다. 외할머니도 바나나를 잘 드셨다.

어머니는 이렇게 과일을 사 들고 오는 것이 눈치 보인다고 했다. 정해진 식사량 외에 간식을 더 먹으면 용변도 늘고, 간호사의 일거리도 덩달아 는다고 했다. 함께 계시는 분들도 있고 해서 나눠 주기 편하고 먹기 쉬운 바나나를 산다고 했다. 어머니의 바나나는 많은 고민과 경험이 담긴 산물이었다. 다시 찾아뵙겠다는 말과 함께 병실 문을 나섰다. 대기실 TV 채널이 뉴스로 바뀌었는지 한 톤 높은 여자 아나운서의 목소리가 쨍하다. 장안의 화젯거리가 활기찬 목소리를 타고 퍼져도 생기 없는 공간에는 별다른 울림이 없다. 내일보단 오늘, 오늘보단 어제가 더 소중한 분들이다. 생채기 난 과거의 추억을 붙잡고 현재를 살아가기 위해선 얼마나 많은 체념이 필요한 것일까? 서둘러 병원을 나왔다. 5월 오후의 햇살은 눈이 부셨고 가로수 이파리는 싱그러웠지만 내 마음은 차디찼다. 버스를 타고 집으로 가는 내내 어머니는 말이 없었다.

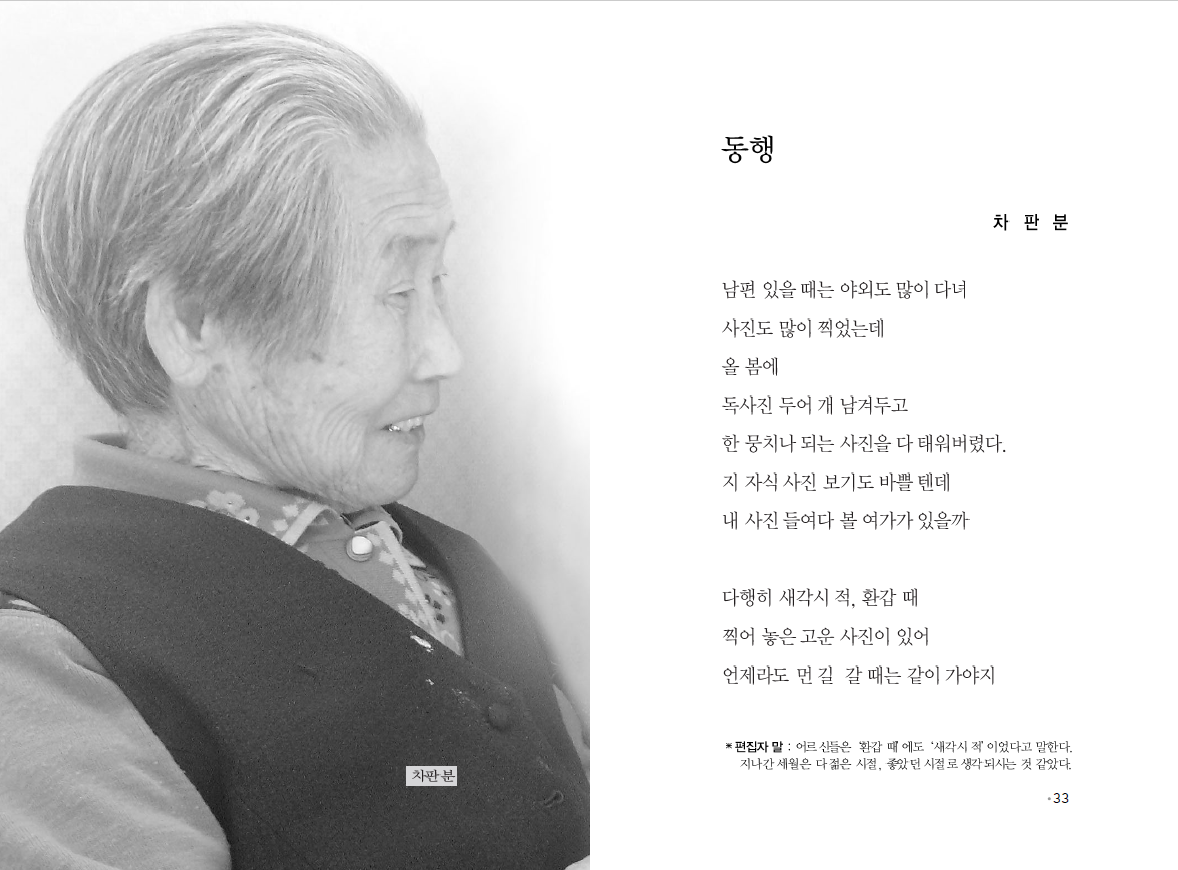

몇 년 전 외할머니가 사시던 동네 노인정에서 부산시 문화 프로그램의 일환으로 ‘우리 마을 음유시인 찾기’를 진행한 모양이다. 노인정에 자주 가시던 외할머니도 참여했고 할머니가 쓴 몇 편의 시가 책에 실리고 동네 벽에 벽화로 남았다. 책은 비매품이나 다행히 PDF 파일을 구할 수 있었다. 정정하신 외할머니의 흑백 사진과 함께 시가 실려 있었다. 그 중 ‘동행’이란 시가 눈에 들어왔다. 남은 사진을 다 태우고 환갑 때 찍은 고운 사진만 가져가겠다는 내용이었다.

외장하드 폴더를 뒤져보니 수 만장이 넘는 아이 사진들 중에서 해운대에서 외할머니와 함께 찍은 몇 장의 사진이 겨우 남아있다. 더 뒤져 보니 부모님 사진도 몇 장 되지 않는 듯 하다. 휴대폰 카메라 버튼만 누르면 1초에 수십 장씩 찍히는 시절이건만 무엇이 그리 인색했을까. 자식 사진 보기에 바빠 2TB 외장하드가 모자랄 지경이다. 굳이 불을 지피고 태우지 않아도 Shift 키와 Delete 키를 함께 누르면 영영 없어질 데이터들. 때가 되면 훌훌 내려 놓을 수 있을까. 다시 외할머니 사진을 보니 가슴이 먹먹하기만 하다. 소낙비가 내리기 직전 어수선한 먹구름 마냥 여기저기 생각들이 떠다닌다. 애써 상념을 부여 잡고 현실과 마주한다. 일을 하고 치열한 오늘을 살아가야 한다. 오늘보단 내일이 더 곱기를 바라며.

이명렬

현 메타비경영연구원 수석연구원

달거나 짜지 않은 담백한 글을 짓겠습니다.

| 오피니언타임스은 다양한 의견과 자유로운 논쟁이 오고가는 열린 광장입니다. 본 칼럼은 필자 개인 의견으로 본지 편집방향과 일치하지 않을 수 있습니다. |

본 칼럼은 필자 개인 의견으로 본지 편집방향과 일치하지 않을 수 있습니다.

반론(nongaek34567@daum.net)도 보장합니다.