[논객닷컴=앤디 청년칼럼니스트] 몇 년 전 대리시절, 내가 일하고 있는 지점에서 청년 인턴으로 일했던 직원이 한 명 있었다. 지금까지도 연을 이어올 정도로 그때부터 친하게 지냈다. 막 친해지려고 할 무렵, 그 친구가 내게 대리님은 회사에서의 말투가 정말 다르신 것 같다고 했다. 일을 할 때는 말투 자체가 너무도 드라이하고 툭툭 끊어져서 저 분이 어제 나와 웃으며 저녁을 먹은 분이 맞을까 하는 생각을 했다고 한다. 분명 친해졌다 생각했는데 일을 가르쳐 줄 때의 표정과 말투 때문에 초반에 무척이나 헷갈렸다고... 비즈니스와 관련된 장소에서의 내 페르소나가 정확히 그러하기에 빼박 부정불가능으로 웃을 수밖에 없었다.

세월이 흐른 지금 그 페르소나는 여전히 그때와 같다. 아니 어쩌면 더 강화됐을지도 모르겠다. 고객을 응대할 때, 후배 직원들에게 일을 지시하거나 지적할 때, 외부 기관 사람들을 대할 때 나는 대부분 아이스 브레이킹 없는 두괄식의 문장을 구사한다. 반복된 업무에서 오는 갖가지 경험들이 쌓이다 보면 화자의 의도와 결론에 대해 어느 정도 빠꼼이가 되는데, 안물안궁의 정보들로 서두를 장식 하거나 사족에 사족을 갖다 붙이려는 워딩은 나를 몹시도 피곤하게 만든다. 모든 사람이 어떻게 다 나와 같을 수 있겠냐마는 일터에서 이런 상황을 마주할 때 나의 표정과 말투는 더욱 더 건조해진다.

직장에서는 대화 하나에도 극도의 효율성을 추구하다가도 그렇게 아끼고 아낀 에너지는 내가 학생이라는 페르소나를 썼을 때 폭발한다.

탄생 40주년을 맞이해 2월부터 벼르고 벼르던 드럼을 배우기 시작했다. 수많은 악기 중에 왜 하필 드럼이지 생각해 본 적이 있었는데, 10대 때 동갑내기 친구가 드럼 연주를 하는 걸 보고 멋지다고 생각한 게 첫 번째 계기였던 것 같다. 드럼을 치는 자들은 오빠든 친구든 하필 다 잘 생겼던 게 함정이긴 한데 어쨌든 그때부터 지금까지 내가 드럼소리에 맥을 못 추는 건 사실이다. rock 페스티벌이나 공연을 보러 갈 때도 보컬과 비슷한 비중으로 내 시선을 뺏는 사람은 언제나 드러머였고, 그의 연주 퍼포먼스가 어떠냐에 따라 무대에 대한 감동지수와 밴드 전체에 대한 관심도가 결정되기도 했다.

수업 첫날, 다듬이질을 하듯 드럼 패드를 두들기다 개인 연습실로 들어가 드럼 세트에 앉았던 순간 내 심장은 심하게 요동쳤다. 싱글 스트로크란 말은 왜 어감부터 이렇게 멋짐을 자아낼까 생각했고, 선생님이 시범을 보여주실 때는 그 사운드에 홀려 내적 감탄을 기어이 입 밖으로 내뱉었다.

지난 달 첫 주말, 드럼스틱을 쥔 지 3회째 되던 날 내가 배운 몇 안 되는 리듬을 가지고 Queen의 We will rock you, 이소라의 신청곡, 원모어찬스의 카페에 앉아, 널 생각해를 연주했다. 한 곡당 한 가지 리듬만 구사했기에 사실 연주라고 할 순 없지만, 실제 노래를 틀어놓고 드럼을 치니 이미 드러머라도 된 양 신이 나고 재밌었다. 배웠던 리듬 중에 유독 듣기 좋았던 것이 하나 있었는데, 선생님께 말씀드렸더니 대중가요에서 아주 흔히 쓰이는 리듬이라고 하셨다. 이어서 다음 시간에는 한 곡 전체를 실제 악보에 맞춰서 연주하는 것을 배울 거라는 예고를 하셨다.

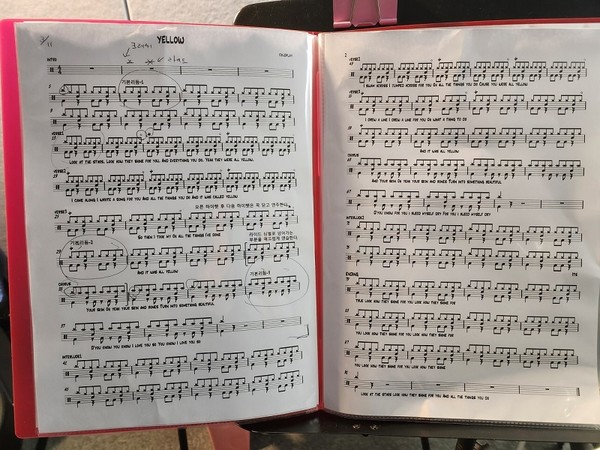

그 다음 주 수업, 내게 던져진 악보는 Coldplay의 yellow였다. 아마 작년 그리고 불과 몇 달 전이었을 것이다. 굉장히 추웠던 겨울 어느 날, 입사 때부터 줄곧 친하게 지내는 선배의 아지트에서 커피를 마시며 이 노래의 뮤직비디오를 봤다. 원래 알고 있었던 노래였는데 뮤직비디오는 처음 보는 것이었다. 노래 시작부터 끝까지 보컬이 계속 해변을 걷기만 한다. 노래 부를 때 그의 표정은 몹시 어색하고 심지어 안쓰럽기까지 하다. 마치 가난한 아마추어 감독이 저예산으로 만든듯한 뮤직비디오인데 이상하게 한 번 보면 노래가 끝날 때까지 눈을 뗄 수가 없다. 노래가 시작할 때의 하늘은 어스름한 새벽이었는데 노래 중간에는 낮이 되고 노래가 끝날 때쯤엔 해가 진다.

그야말로 Look at the stars, Look how they shine for you를 전달하려고 하루를 다 써서 그런가. 하고자 하는 말의 진정성에 대해 의심의 여지가 없게 만든다. 하필 나의 완주 첫 곡이 이 곡이라는 것이 앞으로 드럼을 배우는 나의 자세에 대한 메시지라는 생각이 들었다면, 평소 페르소나와는 너무 다르게 축축하고 비논리적인 해석인 걸까.

지금껏 하이햇, 스네어, 베이스에서만 허우적대던 나는 yellow의 첫 리듬을 크래쉬 심벌로 시작했다. 그 이유 하나만으로 이 풍성한 (?) 사운드가 정녕 내가 낸 것이란 말이지! 하는 뿌듯함이 밀려왔다. 처음 보는 사람 앞에서 안물안궁 정보를 발설하지 않는 내가 수업 첫날 집에 드럼이 있다는 입방정을 떤 바람에 선생님이 매번 드럼 배우기 좋은 환경에 있다는 말씀을 하신다. (내 연습량에 대한 기대가 느껴져 어깨가 무겁다...)

선생님이 지정하신 나의 최종 목적지는 120비트. 지금 나의 비트 현주소는 70과 75 사이를 오가고, yellow에서 한 번 절었던 구간은 여지없이 절고 또 절고 있다.

그래도 나는 마냥 즐겁다. 아무래도 무언가를 배울 때의 내가, 가장 나답다.

본 칼럼은 필자 개인 의견으로 본지 편집방향과 일치하지 않을 수 있습니다.

반론(nongaek34567@daum.net)도 보장합니다.