매일매일 발생하는 사회 이슈에 관해 쓰는 것이 최근 나의 생계다. 생업이 그렇다 보니 글을 최대한 빨리, 쉽게 써야 했다. 사실 내가 직접 쓴다는 것보다는 누군가가 이미 쓴 기사를 독자들이 보다 읽기 편하게 편집하는 것이다. 이런 나를 지칭해 사람들은 우습게도 ‘기자’라 부른다.

내가 쓴 ‘글’에는 수많은 이들이 댓글을 단다. 처음에는 호기심에 댓글을 꼼꼼히 읽기도 했지만, 이제는 잘 보지 않는다. 보나 마나 수많은 욕이나 비방이 가득할 것이기 때문이다.

기사를 쓴 나에 대한 비방뿐 아니다. 해당 기사에 등장하는 인물들에게도 원색적 비난이 가해진다. 어느 작가는 자신이 쓴 글에 그 누구도 상처받지 않길 원한다고 말했는데, 내가 쓴 글은 이미 시작부터 상처투성이다.

종일 사회 이슈를 찾고 쓰다 보면 하루가 참 빨리도 지나간다. 별로 한 일도 없는데 하루가 저무는 모습을 보면 마음 한구석이 먹먹하다. 잘살고 있는 것일까. 잘 쓰고 있는 것일까, 고민이 밀려온다. 잠시 생각하기를 미뤄둔다. 너무 많이 고민하면 다음 일들을 할 수 없으니까. 더는 그 어떤 것도 쓸 수 없게 될지도 모르니까.

이 일을 하기 전에는 글을 쓰며 생계를 유지한다는 것에 자부심이 있었다. 대신 벌이가 시원치 않았다. 지금은 어쩐지 심장이 필요한 양철 나무꾼이 된 기분이다.

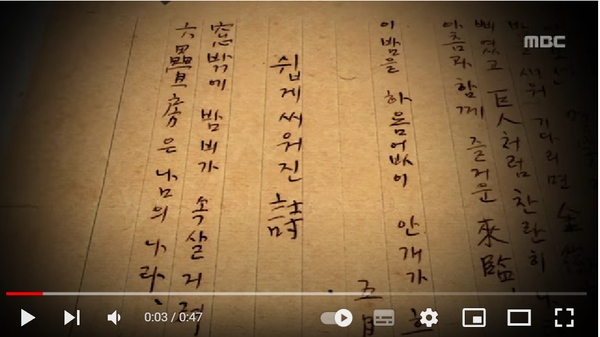

이렇듯 침전할 때마다 한 작가의 ‘시’가 떠오른다.

시인이 살던 시대는 냉혹했다. 일제강점기 시인은 자신의 글로, 시로 시대에 저항했다. 시대의아픔에 대해 시인은 자신의 시가 너무 쉽게 쓰였다고 한탄했다. 그래서 시의 제목도 ‘쉽게 쓰여진 시’라 이름 붙였다. 이 시는 시인의 유작이다.

‘쉽게 쓰여진 시’는 시인의 그 어떤 시보다 내 마음에 오래 남았다.

문학을 한다는 것. 시를 쓴다는 것. 글을 써서 삶을 영위한다는 것은 예나 지금이나 쉽지 않은 일이다. 소수가 모든 영광을 다 가져가고, 다수는 그 밑을 떠받치는 하부 구조이기 때문이다.

이 시를 읽을 때마다 나는 부끄럽다. 어떤 의미로든 글을 써서 먹고사는데, 나의 글들이 너무나 쉽게, 가볍게 쓰였기 때문이다. 수많은 사유와 문장 속에서 쓰인 쉽게 쓰인 시와 달리 내 글은 정말 쉽게 쓰였다. 그래서 누군가에게 가볍게 소모되고, 쉽게 상처를 준다. 그 쉽게 쓰인 글들은 때론 부메랑처럼 내게 돌아온다.

이렇게 쉽게 글을 쓰면서 살아간다는 게 부끄럽지 않냐고 반문한다. 부끄럽지 않다고 말하면 거짓이다. ‘쓰레기’란 오명을 들으면서 살아간다는 게 누군들 부끄럽지 않을까. 고민 끝에 나온 변명은 '결국 생이란 그런 것'이다.

학비를 받아 글을 썼다는 것이 부끄러운 시인과 달리 나는 이렇게 부끄러운 글이라도 써서 생계를 유지해야 한다. 그것이 가장으로서의 나의 역할이자, 직장이 내게 급료를 주는 이유라고 위안해 본다.

그 수많은 비방과 댓글, 관심이 이제는 ‘돈’이 되는 사회에서 부끄러움은 점점 커진다. 나는 오늘도 이 공간에 수많은 글과 흔적을 남긴다. 그것이 나의 생의 기반이 된다.

부끄럽지 않냐고 한탄해도 어쩔 수 없다. 나는 오늘도 쉽게 쓰인 글을 쓴다. 슬프게도 이렇게나마 속마음을 끄적이는 것들이 나와 내 삶에 건네는 나의 악수다.

본 칼럼은 필자 개인 의견으로 본지 편집방향과 일치하지 않을 수 있습니다.

반론(nongaek34567@daum.net)도 보장합니다.