20대 중반을 지나며 사람을 설득하는 일을 포기했다. 사람은 합리적 존재가 아니라 합리화 하는 존재였다. 서로 다른 것들에게 필요한 것은 대화가 아니라 적절한 거리두기였다. 논리로 도토리 키 재기 해봐야 우리는 사실을 마구잡이로 말아 놓은 개밥의 도토리였다. 앙앙, 내가 분노의 치와와 같아서 키보드 워리어를 은퇴했다.

덕분에 건강한 시민이란 다른 것과의 거리를 너무 멀지 않게 유지하는 사람인 정도는 배웠다. 그러나 그에 이르진 못했다. 너무 멀어져 버렸다. 이 거리감만 지키면 세상은 이런들 어떠하지도 않았고, 저런들 어떠하지도 않았다. 나와 다른 너를 볼 때마다 내게 가슴이 떨리는 그 느낌이 없었다. 세상이 좀 시시해졌지만 진흙탕 싸움에 빠져 개돼지와 아이들이 되는 것보단 안온했다. 인터넷 게시판에 내 의견을 드러내지 않는 것이 익숙해졌다. 긍정이든, 부정이든 달리는 댓글에 일일이 대응해야 하는 것도 귀찮았다.

밤이었다. 잠이 안 왔고, 내 주식은 이유 없이 지지부진했고, 100원 아끼려고 기다리다 못 샀던 주식은 이틀 만에 30% 넘게 급등했고, 영화 『더 퍼스트 슬램덩크』 굿즈 때 받았던 짜증이 상기되었다. 저 시옷과 비읍이 필요한 녀석들. 그래, 그 삐리리들 하며, 누군가 당근마켓 동네 생활 게시판에 먹태깡 되팔이를 질타했다. 다수의 지지를 받는 가운데 ‘파는 놈이나 사는 놈이나’가 결정적으로 거슬렸다. 슬램덩크 책갈피와 스탠드는 웃돈 주고서라도 사려고 했던 나 개인에 대한 공격으로 받아들였다. 안 돼, 내 안의 '흑염룡'.

1. 현상과 당위는 다릅니다. 수요와 공급은 시장 사회의 현상이지 도덕적 당위가 아닙니다. 지금 자신의 행위가 합리적인지, 자신의 행위를 합리화하는지는 본인도 알고 있을 겁니다. 모른다면, 네, 계속 그렇게만 살길 바랍니다. 되팔이는 딱 그만큼의 인간이고, 그 정도 민폐는 우리 사회가 감당 가능합니다.

2. 수요와 공급 법칙에도 위배됩니다. 수요에 대한 공급으로 발생한 이익을 가져갈 권리는 공급자에게 있습니다. 되팔이는 공급자의 몫을 가로챌 뿐입니다. 되팔이는 공급과 소비를 매개하는 유통업자가 아닙니다. 공급자와 소비자 사이를 비집고 들어가 피를 빠는 배달앱도 없어지면 약간의 아쉬움이 남겠지만, 되팔이의 소멸을 아쉬워할 사람은 없습니다. 일말의 사회적 가치도 없는 것입니다.

3. 때린 놈과 맞은 자가 같지 않듯, 되팔이와 소비자는 같지 않습니다. 소비자는 명백한 피해자입니다. ‘내돈내산’은 시장 사회의 욕망 추구권을 함의합니다. 되팔이는 내돈내산 원리에 개입해 타인의 욕망을 억압합니다. 소비자는 자신의 계층에서 마땅히 누릴 수 있는 상품을 되팔이 때문에 과도한 비용을 치릅니다. 이는 자유로운 선택이 아닙니다. 모병제가 된다고 해도 사회 하위 계층이 더 많이 ‘자유롭게’ 입대하는 것과 같은 논립니다. 굳이 그 돈 주고 사는 것이 한심해 보이실 수 있더라도, ‘나쁜 것’과는 다릅니다.

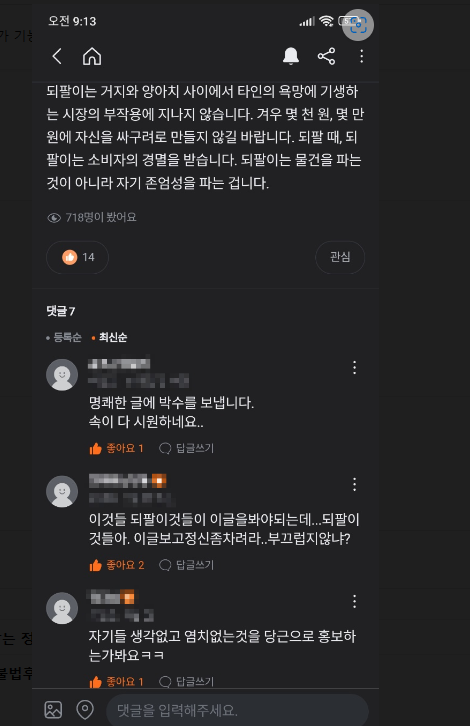

되팔이는 거지와 양아치 사이에서 타인의 욕망에 기생하는 시장의 부작용에 지나지 않습니다. 겨우 몇 천 원, 몇 만 원에 자신을 싸구려로 만들지 않길 바랍니다. 되팔 때, 되팔이는 소비자의 경멸을 받습니다. 되팔이는 물건을 파는 것이 아니라 자기 존엄성을 파는 겁니다.

스마트폰 들고 타다닥 써내려간 글 치고는 나쁘지 않았다. 1번 소결이 전체 결말과 겹쳐졌지만 수다 떠는 곳에 아무렴 어떠랴 싶었다. 그래도 성가셔질 수 있어 지울까 말까 망설이다가 잤다. 다음날 아침, 유치하게도, 쌓여 있는 ‘좋아요’와 동조하는 댓글이 흡족했다. 다른 글들을 쭉 훑어보고 사진 한 장 없는 딱딱한 글의 좋아요 개수가 ‘월간 베스트’임을 확인했다. 좀 더 쉽게 풀어쓸 걸, 후회했다. 나는 제 버릇 개 못 준 것이었다.

명백한 ‘분풀이’였다. 글을 업로드 하기 전, 제목 ‘되팔이들에게’를 수정하고, 주어를 ‘당신’에서 ‘되팔이’로 바꿨었다. 육두문자도 지우고, 조롱의 수위도 낮췄었다. 애초에 내 주식이 멀쩡하거나 내가 사려던 주식이 떨어지지 않았다면 세상에 나지 않았을 글이었다. 나는 되팔이들이 물건을 되팔지 않기를 설득하는 것이 아니라 논리의 옷을 껴입고 되팔이를 비난함으로써 분풀이하며 주목 받고 싶었던 것이다. 어쩌면 내 20대도 누군가를 설득하려 한 것이 아니라 편 가르기의 최전선에서 우리 편이라고 여겼던 실체 없는 진실을 지키는 소모품이었는지도 몰랐다.

나는 명백한 ‘분(忿)팔이’였다. 사람들의 분노를 대신 서술해주고, 받은 ‘좋아요’로 알량한 자존감을 충전한, 나 역시도 딱 그만큼의 인간이었던 것이다. 내 글이 직접적 민폐는 아니었겠지만, 혐오의 자양분은 되었을 것이다. 이게 인터넷 커뮤니티의 소통인가 했다.

일베는 멀리 있지 않았다. 우리(we)의 우리(pen)에 갇혀 상대를 논리로 짓뭉개는 우월감에 도취되는 것, 그렇게 분열을 선도하는 것, 다분히 일베적이었다. 이질성이 아니라 동질성으로만 향하는 고장난 공감이 얼마나 위험한지는 일베를 통해 목격했다. 아니, 정치, 종교 영역에서 일상적으로 경험 중이다. 나와 다른 너를 이해하기 포기하더라도, 적정 거리가 필요할 텐데, 익명들은 이 거리를 쉽게 교란한다. 네가 없는 거리에는 내가 할 일도 없다.

좀 부끄러웠다.

본 칼럼은 필자 개인 의견으로 본지 편집방향과 일치하지 않을 수 있습니다.

반론(nongaek34567@daum.net)도 보장합니다.