인간은 일반화를 좋아한다. 일반화의 효용은 쉽고 편하다는데 있다. 일반화에 싸잡힌 집단 개개인의 사정과 맥락을 일일이 고려하지 않아도 된다. 고려하지 않으니 혐오하긴 더 쉽다. 딸배는 딸배고, 기레기는 기레기이며, 맘충은 맘충이다. 저쪽을 향해 준엄한 윤리적 비판을 가하는 이쪽의 도덕성은 절로 드높아진다는 추가 효용까지 갖췄으니 이정도면 ‘가성비 甲’의 칭호가 타당하다 하겠다.

위에 언급한 혐오 표현들을 직접 사용한 적은 없다. 그러나 특히 배달원들을 향한 내 시선이 과히 곱지 못했던 것 또한 분명한 사실이다. 횡단보도를 건너던 내 앞을 쌩 스쳐가는 배달원들을 하루 1명 이상씩은 봤고, 골목길에서 믿기지 않는 속도로 튀어나온 그들을 간신히 피한 적도 여러 번이다. 스쳐가는 일부 배달원들의 팔에 그려진 문신과 꼬나문 담배 또한 오래 시선을 붙들었다. ‘딸배’라는 표현을 접할 때마다, 그런 멸칭(蔑稱)이 등장한데는 다 이유가 있는 법이라고 내심 생각한 바 있다. 그때까진 알지 못했다. 내가 누군가에게 그 ‘딸배’가 될 거라곤.

사연 없는 사람이 어디 있겠나. 당시 내가 음식 배달업계에 뛰어든 사연 또한 그리 대단치 않다. 회사 적응에 실패한데다 나이까지 많은 나를 환영하는 알바 고용주가 없었을 뿐이다. 퇴사 후 남은 푼돈을 전부 투자해 전기 자전거를 샀다. 까짓거 취업 관문도 한 번 뚫었던 내가 못할 거 있겠냐는, 실은 불안감에 뿌리 박은 허세로 나를 독려했다. 내가 오만했다는 생각이 들기까진 채 일주일이 걸리지 않았지만.

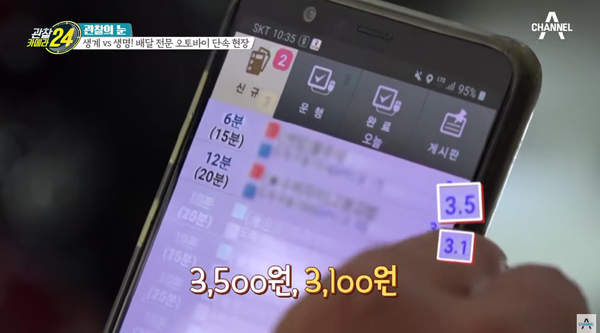

회사원일 땐 대체로 친절했던 세상은 배달부가 된 내겐 불친절했다. 일부 식당 사장들은 현장 손님의 음식이 늦어지는 것엔 기겁하면서 음식을 수령하러 온 배달부들이 30분씩 기다리는 것엔 별다른 문제 의식을 느끼지 못했다. 짓궂어 보이는 한 학생 무리는 편의점 의자에서 콜을 기다리는 나를 보며 ‘딸배다 딸배’라는 귓속말을 너무 크게 했다. 교통법규를 준수해 얻을 수 있는 하루의 수익이란 그야말로 입에 풀칠을 면할만한 수준의 것이었다.

지도앱 또한 배달원이던 내겐 그리 친절하지 못했다. 계단과 일반 비탈길을 구분하지 않았고, 표시된 건물 출입구는 번번이 틀렸다. 그날의 나 또한 아프다 싶을만큼 쏟아지는 비를 맞으며 건물 출입구를 찾아 헤맸다. 전화를 받은 음식 주문자는 ‘주문 안내사항에 써놨잖아요’란 한 마디와 함께 짜증스럽다는 듯 전화를 끊었다. 음식만은 젖지 않도록 점퍼 속에 음식을 품고 망연히 서 있을 때, 그가 내 어깨를 두드렸다.

“저 건물 입구 찾는거죠? 이 건물이 좀 그래요. 저기 창살문으로 들어가서 ‘1234별’ 누르면 됩니다”

두 팔을 수놓은 문신과 눈이 아플 정도로 화려하게 치장된 오토바이, 입에 문 젖은 담배. 온라인에서 말해지는 ‘딸배’의 전형과도 같은 행색의 남자였다. 허겁지겁 음식을 배달하고 돌아온 내게 남자는 다 안다는 듯 웃으며 목례한 후 자리를 떴다. 그 또한 언젠가, 누군가에겐 ‘딸배’ 였으리라. 그가 떠난 후에도 난 왜인지 한동안 자리를 뜰 수 없었다. 어서 다음 콜을 받지 않으면 콜 배치 우선순위에서 떨어진다는 알람이 울린 후에도 그랬다.

이직 후 배달업계를 떠난 나는 여전히 건너편의 많은 사람들을 일반화하고 산다. '유형화를 통한 효율성을 추구하라'는 뇌의 명령은 생각보다 강력하다. 명령에 불복종해본들 살면서 마주치는 모든 이들의 개인사를 묻고 이해할 순 없는 노릇이다.

다만 ‘쉽게’ 일반화하진 않으리라 다짐하며 산다. 지탄받아 마땅해 보이는 한 집단 안에도 선한 사람들은 있다. 혐오 표현속에 가려진 개개인들의 다양한 입장과 맥락을 최대한 상상하려 한다. 아프다 싶을만큼 비가 쏟아지던 그날의 길거리를 생각할 때마다, 왜인지 그래야 할 것만 같은 기분이 된다.

본 칼럼은 필자 개인 의견으로 본지 편집방향과 일치하지 않을 수 있습니다.

반론(nongaek34567@daum.net)도 보장합니다.