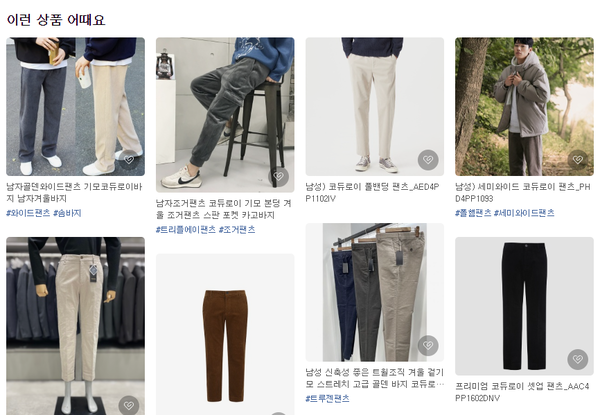

인터넷 광고 배너가 옷으로 도배되었다. 옷을 사려고 이 사이트 저 사이트 들락거린 탓이다. 무슨 옷을 사고 싶은 지는 몰랐다. 그냥 겨울옷을 사고 싶었다. 전시된 상품들을 보고 또 보니 사고 싶은 것의 범주가 좁혀졌다. 기모 들어간 통 넓은 바지와 그에 어울리는 오버핏의 상의가 목표가 되었다. 마음에 꼭 맞는 옷을 내 구매력과 타협하는 데까지 오래 걸리지 않았다. 상품은 내 욕망이 상상할 수 있는 것보다 넘쳐났고, 내 구매력 대비 내 눈높이는 낮은 편이었다. 그러나 사지 못했다. 원초적인 질문, 저 옷이 내게 필요한가?

내게 필요한 겨울옷은 두 벌이었다. 평소에 입을 ‘추리닝’과 일할 때 입을 ‘작업복’이면 충분했다. 나는 브랜드 가치와 굳이 필요 없는 기능을 우수한 품질로 마케팅하는 상술에 동의하지 않았다. 골프복, 등산복, 필라테스복의 분류는 광고가 이룩한 가스라이팅의 성과였다. 골프칠 때, 등산할 때, 필라테스할 때도 ‘추리닝’이면 충분했다. SNS에서 ‘보이는 것’이 '좋아요'와 교환되며 본질로 옹립되는 사태도 동의하지 않았다. 자본주의 사회에서 교환가치가 사용가치를 압도한다고 하지만, 심미성 단일 가치로 교환되는 것은 지나쳤다.

SNS 문법대로라면 나는 구질구질했다. 6-7년 된 기모 추리닝은 아직 건재했다. 여분의 기모 추리닝 바지 두 벌이 더 있었다. 여차하면 내복을 입으면 되므로 ‘겨울 바지’는 애초에 필요하지 않았다. 작업복 범주의 니트와 셔츠는 겨울에 입지 않은 옷이 있을 만큼 충분했다. 일상복으로 입을 후드티도 네 벌이나 있었다. 명백히 입을 옷은 넘쳐나는데도, 누구나 그렇듯 나도, 입을 게 없었다.

옷에 집착하는 스타일은 아니었다. 15년쯤 된 후드티와 짚업이 도서관 오갈 때 현역이었고, 10년 넘은 얇은 니트도 가을마다 제기능 했다. 인류에게서 직업 하나를 없애야 한다면, 패션 관련 일이라 생각했다. 패션은 인간의 욕망을 자극해 소비를 생산하는 자본주의의 유능한 앞잡이이고, 인간은 자신을 치장하는 데 지나치게 많은 에너지를 쓰며 쓰레기를 생산했다. 예쁘게 포장된 환경 민폐, 패션인 것이다. 패션은 자기 충족감으로 위장된, 타인의 욕망에 동조하는 비주체적인 고집에 지나지 않았다. 새 옷이라는 것들은 새삼 떠오르는 숏패딩처럼 기업이 조장한 유행을 따르는 것에 불과했다. 유행에 동조하는 개성은 가련하다. 미성숙한 10대는 그럴 수 있었다. 그러나 성인은 보다 합리적이어야 했다.

물론, 옷은 자기 선택의 총체다. 시간을 초월한 선택의 집합이기 때문이다. 옷을 살 때 선택해야 했고, 입을 때 또 한 번 조합을 선택해야 했다. 인간은 옷을 통해 자신의 개별성과 자율성을 가시적으로 드러내는 것이다. 그러나 개별성과 자율성이 유행의 획일화 압력에 복종하는 형태로 구성된다면, 자신을 적극적으로 시시하게 만드는 자발적 자기비하와 다름없는 거 아닌가? - 대충 이렇게 멸시해 왔다.

옷은 사회성을 위해 지불하는 번거로운 세금이었다. 공부방을 만들고 좋았던 점은 수업 공간이 사적인 공간으로 인지되기 시작하면서 후드티를 입고 수업할 수 있었던 것이다. 나는 다른 영역에서 내 개별성과 자율성을 실현해 왔다. 혹은 그렇게 생각했다. 나는 평균을 아득히 넘어가는 자유를 누리는데도 필요 없는 옷이 사고 싶다니, 그것도 유행을 타기 시작한 오버핏이라니, 나도 별 수 없는 ‘보통’이었다. 내 뒤틀린 우월감이 민망해졌다.

옷은 새 옷이 좋고 사람은 옛 사람이 좋다는 속담이 있는 것을 보면, 예나 지금이나 새 옷은 인간의 보편적 욕망인 모양이었다. 유행은 타인의 욕망을 욕망하는 꼴이므로 개별성을 부정하는 것처럼 보이지만, 크록스에 지비츠를 붙이는 것처럼, 유행은 개인 내부에 소소한 변이를 녹여내 ‘따로 또 같이’를 실현하므로 독립성이 사회성과 타협되는 자기 발산 형식으로 볼 수도 있다. 인간의 오래된 습성, 본능인 것이다. 본능을 ‘인간은 새로운 자신을 원한다’로 해석하면 옷 소비의 비합리성이 납득되었다. 매슬로우 욕구 5단계 이론에서 욕구의 끝판왕 자아실현이나 니체의 권력의지를 갖다 대면 대충 맞아 떨어지는 듯했다.

그래서 옷을 사지 않기로 결심하고 장바구니를 비울 수 있었다. 옷을 사고 싶은 것은 내가 새로워지고 싶은 욕구의 확장된 표현형일 뿐, 욕구의 DNA는 결국 ‘나’였다. 돌이켜 보면 인간은 정체되어 있는 것을 참지 못했다. ‘아무 것도 하고 싶지 않다’고 해도 잠들지 않는 이상 뭐든 했다. 아무 것도 하지 않는 것은, 무료함은, 서울에서 벗어나는 것을 거부하는 것도, 미지를 향해 탐험하는 것도, 결국 새로운 ‘나’에 대한 욕망이었다. 나는 익숙해진 내게서 벗어나고 싶었던 것이다.

‘나’가 새로워지는 것은, 더 나은 옷 그러니까 성장은, 철마다 옷을 사고 싶은 만큼 생득적이고 무모한 욕구다. 다만 내가 성장할 수 없으니 옷으로 대체하는 것이다. 옷으로 나를 위장하는 것은 비겁했다. 더 많은 책을 읽고, 더 좋은 글을 쓰고, 더 훌륭한 수업을 하고, 더 엄격한 식단 관리를 하고, 더 성실히 운동하는 것은 귀찮지만, 옷을 사는 건 간편했다.

사실은 대단하지 못한 자아의 욕구 불만의 표식, 옷이다. 옷만도 못한 인간이 되어가는 경계심에도 불구하고, 어영부영, 1월도 절반쯤 지나버렸고, 나는 작년과 달라진 게 없었다. 성장한 졸업생들을 떠나보냈고, 미숙한 신규생을 모집했다. 작년도, 재작년도 그랬고, 내년도 후 내년도 그럴 것이다. 아, 나이를 먹어버렸다. 그렇다면, 새 옷은 낡아가는 나이에 대응되는 중화제 아닌가, 합리화와 싸우는 중이다.

졌다.

본 칼럼은 필자 개인 의견으로 본지 편집방향과 일치하지 않을 수 있습니다.

반론(nongaek34567@daum.net)도 보장합니다.