“누구 지시로 지웠느냐” VS “가격 논란 우려했다”

[오피니언타임스=이상우] 검찰과 한국항공우주산업(KAI)이 전투기 원가 자료 삭제 문제를 두고 대립각을 세웠다. 검찰은 원가 조작 가능성을 의심하는 반면 KAI는 가격 논란을 막기 위해 지웠을 뿐 수치를 조정하진 않았다는 입장이다.

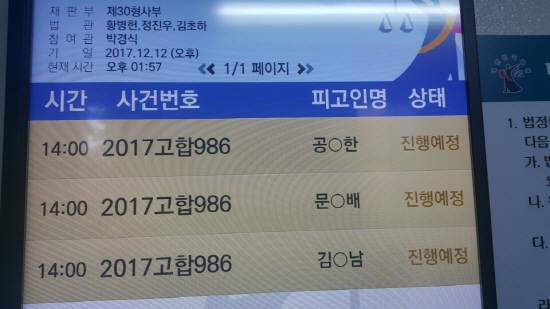

서울중앙지방법원 형사합의 제30부(황병헌 부장판사)는 지난 12일 KAI 방산 비리 제3차 공판을 진행했다. 피고는 구속 중인 A구매본부장을 비롯해 B 전 구매사업부장, C미주사업장이다. 이날 증인으로는 현장 교환 부품(LRU) 구매를 담당하고 있는 구매사업팀 소속 E부장 등이 출석했다.

검찰은 KAI가 인도네시아 수출용 T-50i LRU 원가를 방위사업청 자료 제출 시 삭제한 점을 집요하게 물고 늘어졌다. 특히 검찰은 구매팀 주요 의사 결정을 맡았던 피고들이 삭제를 지휘했다고 보고 이를 E부장에게 확인받고자 했다.

E부장은 자료 삭제를 인정하면서도 비리 때문이 아니라 가격 논란으로 일이 복잡해질 가능성을 우려했다고 증언했다.

그는 “방사청에 낼 국내 방산용 FA-50 원가검증자료에 인니 수출용 T-50i 수치는 빼는 걸로 내부 회의에서 가닥이 잡혔다”며 “방사청에서 두 전투기 LRU가 같음에도 원가가 다른 점을 따질 수 있기 때문”이라고 전했다.

검찰은 E부장이 누구 지시를 받고 자료를 지웠는지 추궁했다. 검찰은 “팀장 지시를 받지 않고 혼자 삭제했다는데 그럼 본인이 지운 건 기억나느냐”고 E부장에게 질의했다. E부장은 “삭제한 결과가 있고 그렇게 할 수 있는 사람은 저밖에 없다. 다만 기억이 나지 않는다”고 말했다.

황병헌 부장판사가 개입해 “기억은 안 나지만 지울 수 있는 사람이 나밖에 없다는 건 어떤 의미인가. 판단인가 아니면 기억인가”라고 물었다. E부장은 “지시를 안 받은 건 명확히 기억나지만 지운 건 기억나지 않는다는 의미”라고 답변했다.

검찰은 B 전 구매사업부장이 E부장에게 보낸 메일을 들고 나왔다. E부장이 받은 메일은 대응 논리로 외국에서 무기나 장비를 살 때 계약 상대방에게 관련 지식이나 기술을 이전받거나 국산 장비나 부품을 수출하는 등 반대급부를 받는 '절충교역'을 강조하라는 내용으로 구성돼 있다.

검찰에 따르면 메일을 쓴 B 전 부장은 인니 T-50i 원가를 왜 공개하면 안 되는지 대응 논리를 짠 인물이다. B 전 부장이 지시해 E부장이 자료를 삭제한 게 아니냐는 뜻을 담은 질의다.

E부장은 “B 전 부장 지시를 받아 업무를 하지 않았다”며 “B 전 부장이 보낸 건 모든 구매 실무자들이 주지할 사항을 적시한 메일”이라고 설명했다.

변호인단은 차분하게 KAI가 가격을 숨겨야 했던 상황을 짚어 나갔다.

변호인은 “미국 굿리치 등 해외 부품 업체와 KAI 협상을 보면 인니 수출용 가격 인하를 끌어내는 게 쉽지 않았다. 위에선 30% 낮춰야 한다고 주문했지만 증인은 15% 할인이 현실적이라고 여겼을 정도”라며 “FA-50 가격에 물가상승률을 반영한 건 납품 연도가 연기됐기 때문이며 이는 일반적인 방식”이라고 주장했다.

FA-50 가격이 물가상승률에 연동된 건 방사청에서 문제 삼지 않는 범위에 들어가도록 KAI가 조정한 것이라는 검찰 주장을 반박하려는 신문이다.

다른 변호인은 “KAI와 LRU 공급업체가 계약을 맺을 때 비밀유지조항이 삽입된다”며 “T-50i 사업 때 갑자기 비밀유지조항이 들어간 게 아니라 줄곧 포함돼왔다”고 지적했다.

KAI가 T-50i 원가를 함부로 공개하기 어려운 처지였음을 강조하려는 말이다.