-이제희/자유기고가

왕권과 무신, 피로 새겨진 충성의 경계

조선 후기의 궁정은 겉으로는 고요했으나, 그 속은 갈등으로 들끓고 있었다. 영조의 장기 집권은 겉보기엔 안정의 시대였지만, 그 이면에는 정치적 피로와 권력 구조의 균열이 서서히 축적되고 있었다. 그 균열의 핵심에는 1762년 사도세자의 죽음이 자리한다.

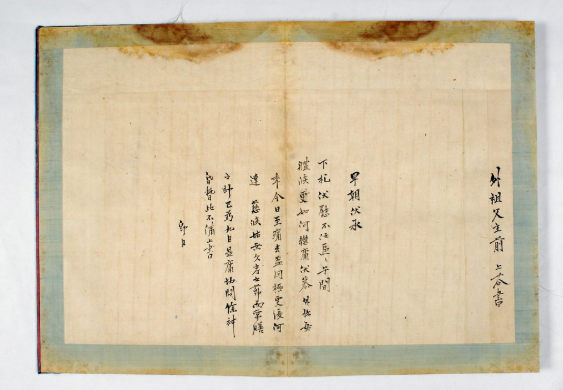

뒤주(木箱) 속에서 생을 마감한 사도세자. 왕의 아들이자 장차 국왕이 될 인물이 신하들의 손에 의해 죽음으로 내몰린 사건은 조선 정치의 심장부를 깊게 갈랐다. 그리고 그 비극의 현장 한편에는 구선복(具善復)의 이름이 남았다. 그는 세자의 뒤주를 지키는 임무를 맡았던 무신으로, 왕명을 거역할 수도, 세자를 구할 수도 없는 자리에서 오로지 명령을 수행할 수밖에 없었다. 그 순간 이후 그는 역사의 소용돌이 속에서 벗어날 수 없는 존재가 된다.

세월이 흘러 사도세자의 아들 정조(正祖)가 왕위에 오르자 구선복의 존재는 더욱 복잡한 의미를 띠었다. 그는 세자의 곁을 지켰던 충신이면서도, 그 비극을 막지 못한 증인이었다. 정조에게 구선복은 충성과 원한, 신뢰와 의혹이 교차하는 인물이었다.

구선복은 훈련대장과 병조판서를 지내며 명성을 쌓았으나, 정조가 즉위 후 추진한 군권 개혁과 맞물리며 왕권과 충돌하는 위치에 놓였다. 정조는 훈련도감·금위영·어영청 등으로 분산돼 사병화된 삼군영 체제를 개편하고, 규장각과 장용영(壯勇營)을 설치해 군권과 인사권을 국왕 직속으로 통합하려 했다. 이는 기존 무신 세력의 기득권을 위협했고, 구선복은 그 중심부에 서 있었다.

상계군 역모, 권력의 칼끝에 선 자

1786년, 정조 즉위 10년째 되던 해. 조정에 불길한 고변이 돌았다. “상계군(常溪君) 이담을 새 왕으로 세우려는 무리가 있다.” 단 한 줄의 밀고가 나라 전체를 뒤흔들었다. 이것이 바로 ‘상계군 역모 사건’이다.

정조는 격노했다. 평생을 걸어 아버지 사도세자의 명예를 회복해왔는데, 이복동생을 옹립하려는 움직임이 포착된 것이다. 더욱이 그 배후로 지목된 이들 가운데 사도세자의 죽음을 가장 가까이에서 지켜본 무신, 구선복의 이름이 있었다. 정조에게 그는 단순한 음모자가 아니라, 아버지의 비극에 깊이 연루된 인물이었다.

기록에 따르면 구선복은 장용영 신설에 강하게 반대했다. “왕이 별도의 친위군을 두는 것은 조선의 법도를 어지럽힌다”는 이유였다. 그는 기존 군제의 균형을 중시했지만, 정조의 눈에는 왕권에 도전하는 기득권 세력으로 비쳤다.

의금부 조사가 시작되자 수십 명이 체포되고 혹독한 고문이 이어졌다. 고변과 피의 진술이 얽히며 진실은 혼란 속에 묻혀갔다. 결국 구선복은 상계군을 옹립하려 한 역모의 주모자로 지목되었다. 정조는 단호했다. “왕의 목숨을 위협한 자를 남겨두면, 나라가 다시 어두워진다.”

그해 겨울, 구선복은 능지처사(凌遲處死)라는 극형을 받고 생을 마감했다. 가문은 멸문당했고 재산은 몰수되었다. 충신에서 역적이 되는 데 필요한 시간은 하루면 충분했다.

《승정원일기》에는 “그 죄가 명확하다 하나, 고변에 따른 것이 많아 억울함이 없다고 단언할 수 없다”는 기록이 남아 있다. 정조가 군권 장악을 확실히 다지기 위해 희생양을 세운 것은 아니었을까. 구선복이 실제로 반역을 꾀했는지, 아니면 시대의 칼날에 희생된 인물이었는지는 지금도 논쟁이 이어진다.

가장 아이러니한 점은 이것이었다. 사도세자의 죽음을 지켜본 자가, 그 아들의 손에 반역죄로 죽임을 당했다는 사실. 충성과 명령 사이에 갇힌 한 무신의 운명은 어쩌면 그날 뒤주 앞에서 이미 예견돼 있었는지도 모른다.

정조의 승리, 무신 체제의 종언

구선복의 처형은 단순한 숙청이 아니라 정조가 군권을 완전히 장악했음을 선언하는 사건이었다. 사건 직후 정조는 삼군영 체제를 사실상 해체하고 장용영을 국왕 직속의 친위부대로 완성했다. 이로써 군대는 왕의 손아귀로 들어왔고, 군권은 더 이상 신하의 것이 아니었다.

정조는 이 조치를 통해 아버지의 한을 풀었다고 믿었다. 사도세자를 죽음으로 몰아넣은 구조, 곧 신하가 군권을 빌미로 왕을 압박하던 구질서를 뒤엎은 것이다. “신하의 칼에 왕이 죽는 나라”를 다시는 허락하지 않겠다는 결연한 의지였다.

그러나 왕권의 빛이 강할수록 그 그림자 역시 짙어졌다. 구선복 사건 이후 무신들은 입을 다물었고, 군은 관료화되었다. 정조 사후 장용영은 곧바로 해체되었으며, 왕권 강화를 위한 개혁은 역설적으로 문약한 체제의 서막이 되고 말았다.

역사는 구선복을 ‘역모의 무신’으로 기록하지만, 그가 서 있었던 자리는 단순한 반역의 자리가 아니었다. 시대가 바뀌자 충성이 반역으로 뒤바뀌었을 뿐이었다. 왕의 칼 아래 쓰러졌으나, 그 칼날은 이미 아버지 세대의 뒤주 앞에서부터 벼려지고 있었던 것이다.

권력의 칼날이 바뀌는 순간, 정의는 어디에 서 있는가

구선복은 역모의 이름으로 기록되었지만, 그 시대는 선악의 단선적 구도로 설명할 수 없다. 그는 명령에 충실했던 군인이었고, 동시에 체제 변화의 희생자였다. 사도세자의 죽음을 지켜본 자가 그 아들에게 처형당한 비극은 조선 권력 교체의 냉혹함을 상징한다.

정조의 개혁은 왕권을 굳건히 했으나, 그 기반에는 구선복과 같은 이름 없는 피가 배어 있었다. 권력의 방향이 바뀌면 충성의 의미도 달라진다. 어제의 명령이 오늘의 죄가 되고, 충성이 반역으로 뒤집히는 순간, 역사는 새로운 왕의 이름으로 다시 쓰인다.

구선복의 죽음은 정조의 개혁을 완성시켰지만, 동시에 군인의 충성이 얼마나 위태로운가를 일깨운다. 역사는 늘 승자의 언어로 남지만, 진실은 패자의 침묵 속에 간직된다. 그의 비극은 지금 우리에게 묻는다. “권력의 칼날이 바뀌는 그 순간, 정의는 어디에 서 있는가.”

본 칼럼은 필자 개인 의견으로 본지 편집방향과 일치하지 않을 수 있습니다.

반론(nongaek34567@daum.net)도 보장합니다.